Vol.8 关于生命,关于母亲

主编:木知Muki 日期:2026年2月9日

晚上好,今天是2月9日,下弦月。

在上期的半月刊中,摄影师们通过摄影与母亲对话。这或许是因为她们也想找寻一个问题的答案——我们该如何面对成为母亲这一角色?

我们的母亲过去是如何面对的,而我又该如何面对?每个人的人生会有她自己的答案。

很多时候,我们更需要的是选择的自由——

你可以选择养育、选择成为母亲,或可以没有任何理由地说不。然而,这件事在当下的环境中,是极其奢侈的。

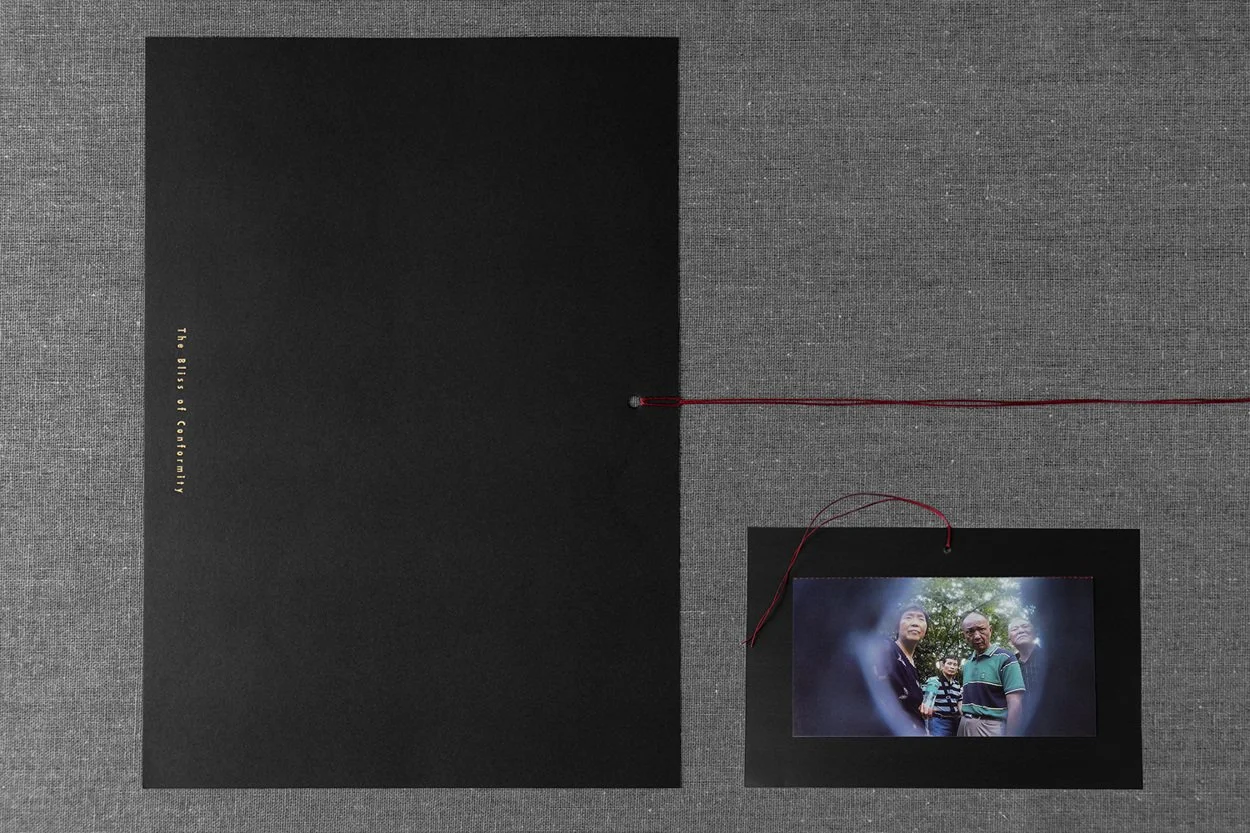

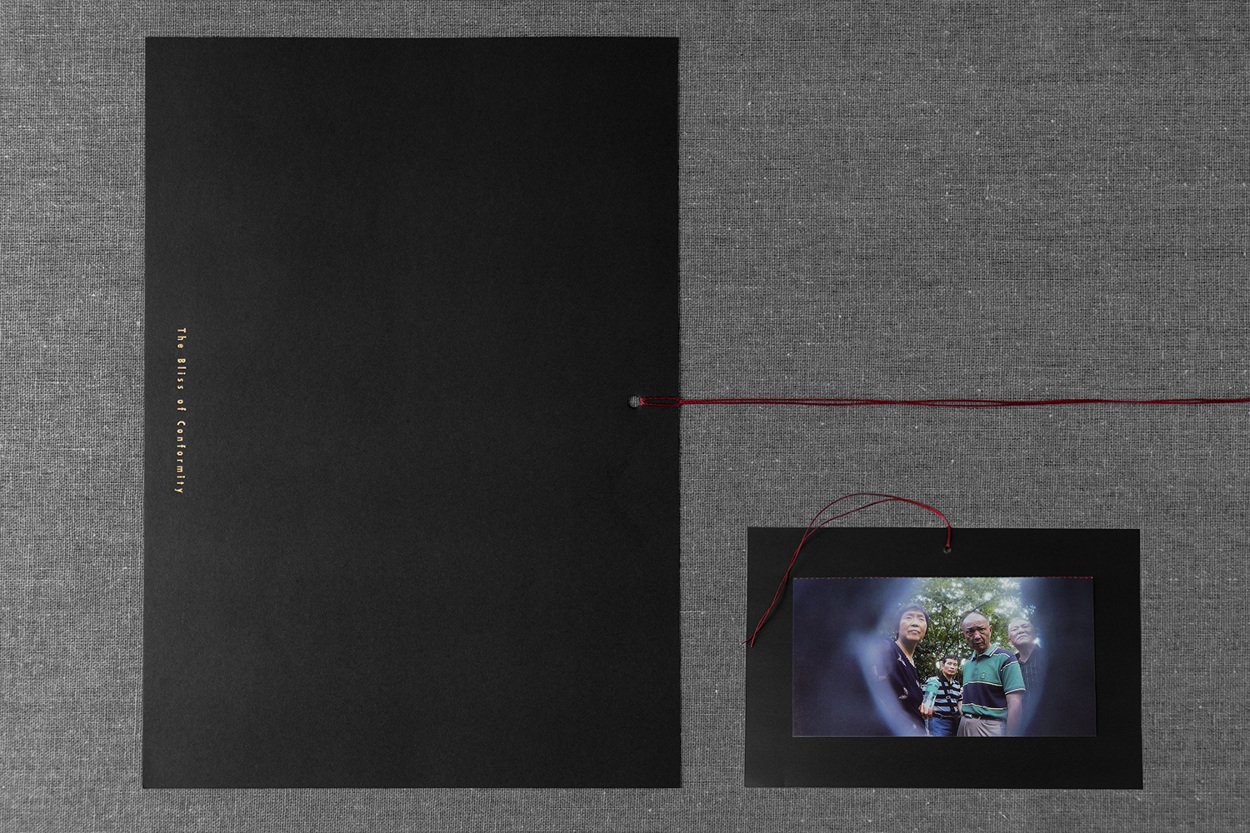

婚姻的真相:郭盈光『顺从的幸福』

郭盈光(1983-)的『顺从的幸福』记录了她位于上海人民公园相亲角的社会实验。在画册中,母亲和父亲焦心的面孔和招贴启示夹杂在一起,在公园这个自然场域中,形成了一种别样的人造景观。

在这里,郭盈光写下了自己的征婚启示。

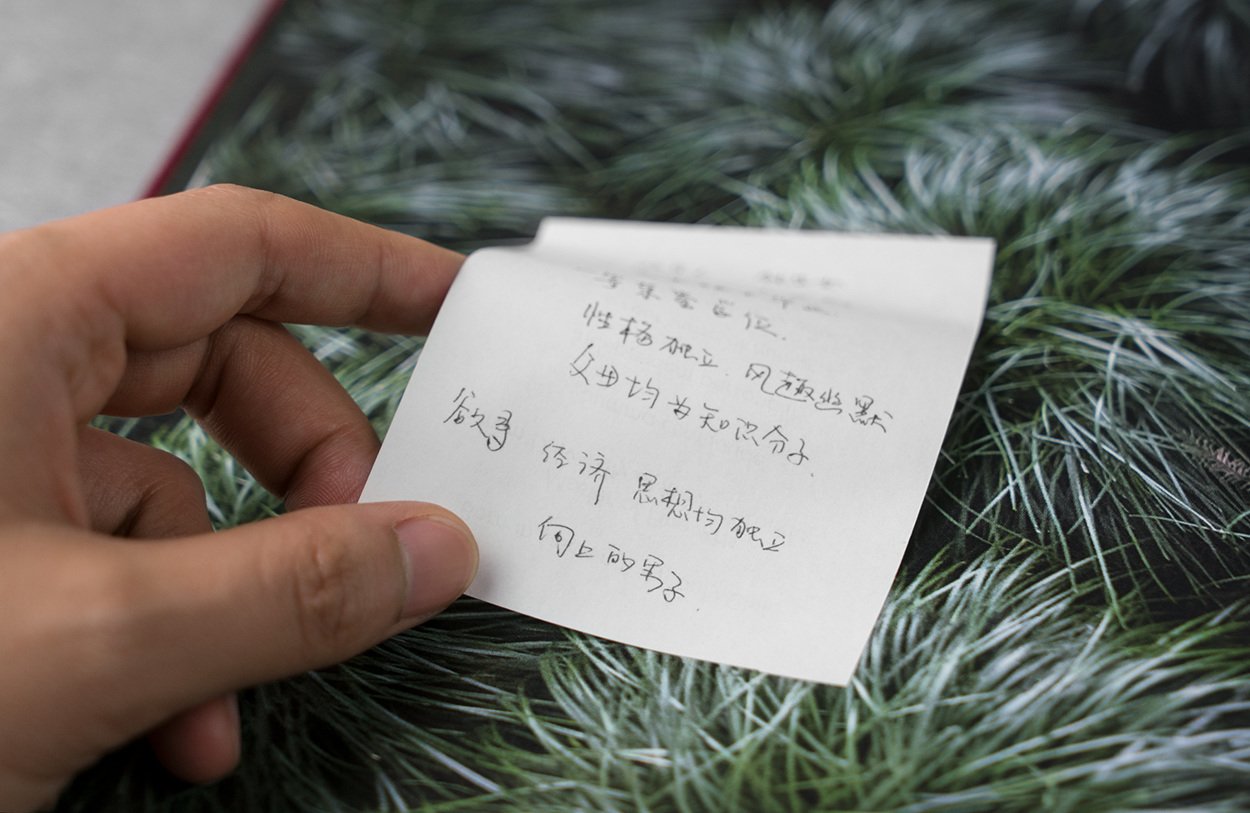

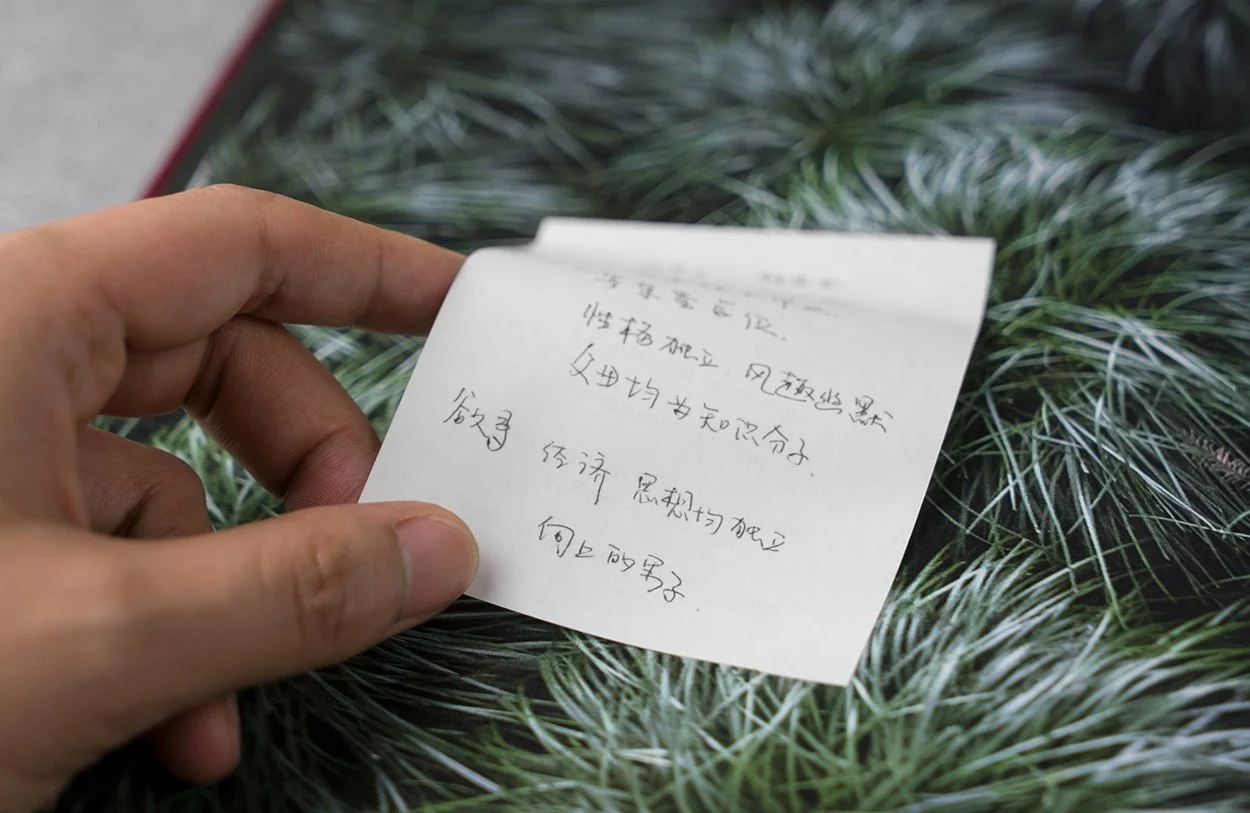

©郭盈光『顺从的幸福』

80后 辽宁人 独身女 英国高等艺术学府

艺术硕士毕业 一等荣誉学位

性格独立 风趣幽默 父母均为知识分子

欲寻:经济、思想均独立、向上的男士

这件事发生在2015年,那年,她32岁。在相亲角的现场,一位“看起来很懂行情的大叔”是如此回应郭盈光的征婚启示的——

“女的就是房子......怎样才算房子好呢?年纪小、有上海户口,就是地段好。你算是房型还不错的。没结过婚、学历和长相不错,但是你年纪大了,也没有上海户口,所以是郊区房,地段不行。”

©郭盈光『顺从的幸福』

这段话的“精妙之处”在于,它直白地袒露着对女性的物化,在这个基础上,还制定了物品价值判断的规则——是否适龄。这种物化的背后,隐藏的是以男性为话语中心的社会对女性作为“生育工具”的期待。

为什么是年龄?因为女性年龄,在很大程度上决定了“传统/主流的婚姻制度”是否能够成立。

在传统/主流的一妻一夫婚姻制度中,家庭由三种社会角色构成:妻子、丈夫和孩子。对一个家庭,特别是其中的男性来说,孩子是极为重要的,这是一种和病毒传播极为类似的思维——即把延续自己的生命作为最重要的使命。

但是,由于身为男性的丈夫没有生育的能力,男性必须要绑定一位特定的女性,并确保对方对其足够“忠贞”,才能够养育一个确定是自己的孩子,去延续他的“基因”、“香火”。

因为女性的年龄往往与生育能力相捆绑,在这种荒谬的制度与社会认同下,年轻女性便被物化了一种极高价值的“商品”,被赋予个体无法也不应该承担的种种期待,或者说社会强加的义务——生育义务、生育儿子的义务、照料家庭的义务、照料好家庭的义务。在当时,“剩女”一词极为流行,被用作描述在这个规则下,不满足年龄的低价值“商品”。

©郭盈光『顺从的幸福』

而这套婚姻制度的最可怕之处在于,它要求人们把其奉为唯一的真理,不允许其他任何一种声音的存在。在一个家庭中,如果不是由妻子、丈夫和孩子的这三种角色构成,人们便为投以异样的目光,以排挤的方式来维持现有的秩序。

在这种排挤下,身处年龄的困境的女性,唯有把自己“嫁出去”,才能在压迫中喘口气。这是来自10年之前的,郭盈光的困境。她拿起相机,记录下这场荒谬的游戏,以最温和的方式,表达自己的不解与反抗。

10年过去了,尽管从个体处境来看,随着女性经济水平和女性教育程度的提高,拥有选择权的女性在慢慢变多。与传统婚姻制度不同的,多元的家庭形式也在逐渐被更多人接受。但是在社会制度和观念上,并没有发生什么大的变化。

生命的奇迹:杨怡莹『0411』、

林朋奈『十月零十日』

书名中的4月11日是杨怡莹女儿的生日,也是她生产的日子。很巧的是,今天是1月26日,26年前,我刚好在这一天的凌晨出生了。我在很长时间都从来没有考虑过的事情是,我的出生,对我的母亲来说,到底意味着什么,我也无数次想过如果自己没有出生,会不会对她来说是更好的。2025年12月,东京艺术书展的现场,当怡莹为我介绍这本书时,我想,这本书也许能给我一个答案。

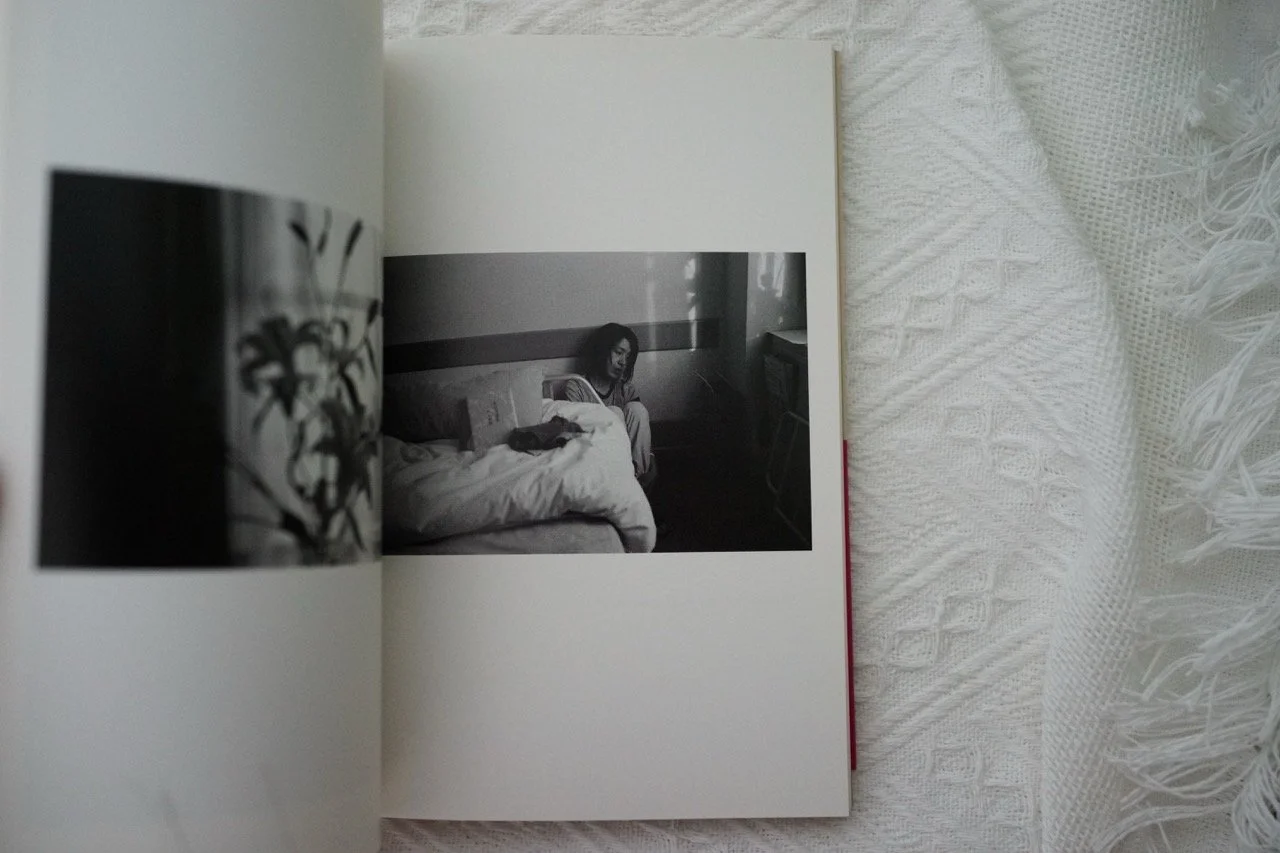

© 杨怡莹『0411』

我们用诗歌、用音乐、用绘画毫不吝啬地赞颂生命,赞颂母性,却很少看见作为个体的关于母亲的故事。这段身心都在流血的日子,常常被主流叙事刻意忘记。因为信息的匮乏,对大多数女性来说,一位母亲会以什么样的心境度过怀孕、生产,以及产后恢复的漫长年月,需要承担怎么样的风险、挑战。直到真正面临生育之前,都是未知的。

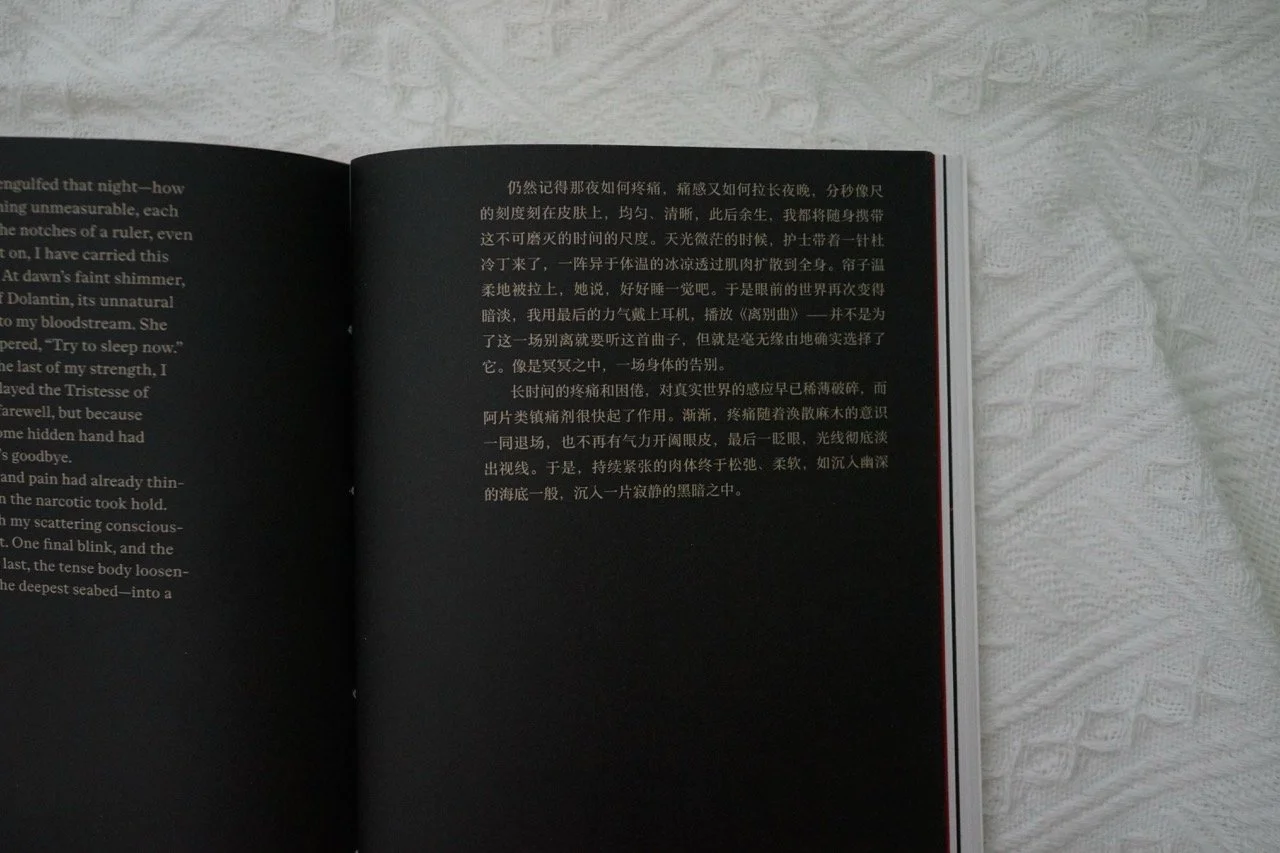

杨怡莹在产后抑郁的2年间留下的图像与文字,是她面对自己的一种方式,对她个人而言是一份珍贵的记录。我在文字中看到了她对生命、对母亲的思考,这些思考因为是当下的,所以无比鲜活。她说,这份经历让她有了对生命的更丰富的认知。这也是属于女性的独一无二的体验。

“我没有预料的是,你如此明亮。在你身边,我便受到照拂;而离开你,即是黑暗的永夜。”

在『0411』中,书页从生育前昏睡的黑色开始,到生产时的鲜红色,再到生产后的白色,渐渐变得明亮起来。生育的过程不可能是安稳的,但是当生命真正降生时,似乎各种庞杂的思绪都抵不过她的明亮。

这让我想起了很多儿时与母亲相处的的回忆,也许当时的我给她的感受也是明亮的,而不是黑暗。

© 杨怡莹『0411』

林朋奈的展览『十月零十日』在2025年11月25日,于东京画廊召开。日语原文中的展览名『トツキトオカ』分别由「トツキ(十月)」与「トオカ(十日)」这两个词组成。但是,艺术家没有使用汉字或平假名,而是使用了片假名。这种使用方式让这六个音节有了拟声词般轻盈的节奏,又让怀胎十月这件事化作一种陌生的概念,似乎是离我们很远。

展览中的照片是她怀孕过程的影像记录。在林朋奈的自述中,可以明显看到她从怀孕初期到后来有了孕育生命感触的心态的变化。

© 林朋奈 『十月零十日』

因为客观上的情景和限制,以一名孕妇的视角拍摄的照片,是与非怀孕状态下的照片相比,尽管是同一个人,也是十分不同的。在了解拍摄者的是以何种状态下进行的拍摄,这件事对于阅读照片是很有趣、也很关键的。

例如 Vol.7 中提到的川内伦子和长岛有里枝拍摄的作品,两位摄影师作为新生儿母亲,她们不约而同地选择了更为便携的傻瓜相机。因为这样可以方便地一只手操作相机,另一只手抱着孩子。原美树子在拍摄中,选择不看取景器。这些与相机不同的相处方式,共同构成了影像节奏的一部分,也是她们独一无二的故事的一部分。

© 林朋奈 『十月零十日』

在我看来,对于一张照片来说,重要的从来不是用了什么品牌的镜头,采用了什么构图、色彩,是哪种摄影风格,而是摄影师的某种有价值的选择背后的故事。

如果用命理学中的“十神”角度来思考,孕育生命和摄影这两件事,都属于“食伤”,是我所“生”的能量,是一种创造力,也是享乐、反抗。

长久以来,这种能量都是被男性所忌惮、艳羡的。在西方绘画中,《圣母子像》是其中的经典。女性被描绘为高洁神圣的“圣母”,令人敬仰。这是男性赋予女性的其中一种“原型”。在圣母这种原型之外,还有其他三种。

因为在第一节「关于婚姻的真相:郭盈光《顺从的幸福》」中已经讲述了很多血淋淋的真相,不愿意再将话题变得更沉重,所以仅做部分引述:

对父权制社会来说,最方便适宜的做法是在不同的女性身上寻求不同的理想特质,而不是在一个人身上满足全部的需求……“我们有情妇可供消遣,有女仆服侍自己,还有妻子生育合法子嗣。”

现代女性仍在为三者必择其一的选择而苦恼:她们要么成为雅典娜——聪慧但缺乏性魅力的职业女性,要么成为阿佛洛狄特——轻佻的性工具,要么成为赫拉那样受人尊敬的妻子与母亲。这一事实表明,几位希腊女神仍是当今女性生活方式的原型。

节选自 《女神、娼妓、妻子与女奴——西方古典时代女性的社会生活》

这一段从神话中对女神特质的分析,考察了西方古典时代女性的生活,这是千年之前的女性生活,而其中最为糟糕的是,男性的想法从来没有过改变,因为社会结构还未改变。

女性与疾病:

宫下マキ『その咲にあるもの』

在社会利用女性的生育能力制造年龄焦虑之外,往往还有疾病这座难以跨越的大山在等着我们。宫下マキ的朋友洋子,在面临乳房切除手术之前,邀请宫下マキ记录下自己术前术后的乳房的样子。

这个请求最开始对宫下マキ来说是很不解的。跟着书中如诗的文字和图像,我能渐渐捕捉到故事的全貌,和洋子这位女性的心境。

© 宫下マキ『その咲にあるもの』

“你想要拍下的是我吗?还是说患有乳腺癌的我?”

“想拍正活着的你。” 我如此回答道。

在外表上,她确实和健康的人没有什么两样。

但是,身体的不完整、癌症转移的恐惧、失去温暖的、柔软的乳房的失落。

以及作为妻子、母亲,面对日常生活中种种迫不得已的压力。

这一件件事,都在侵蚀着她的内心。

除了疾病本身带来的痛苦之外,切除乳房后的洋子还需要面对来自社会的种种关于妻子、母亲的压力。在躯体的不完整之外,因为乳房的缺失,在社会中会将起引申为作为妻子、母亲的某种失能。这种痛苦不是突然起来的,就像原文中所用的词「侵食」一般,是一个缓慢的过程,是痛苦在蔓延。

从另一个视角看,洋子找人用相机拍下她身体的变化,已经是一种很直接的面对疾病的方式了。她选择的是看见,而不是装作看不见、或是刻意的隐藏。

这就好比一个男性,选择让相机记录下自己在疾病之后、失去被社会视为性能力象征的身体状态。而我们极少能看到男性愿意直面、袒露自己的痛处。

© 宫下マキ『その咲にあるもの』

关于家庭的想象:寺田健人

最后想介绍的作品来自冲绳的男性摄影师寺田健人。照片中的他处在一个颇具家庭氛围的场景中,像是在和画面外的家人互动,但画面中除了他之外空无一人。在画面角落摆放的粉色物件成为了某种线索,暗示着女儿与妻子的存在。

这一切都是他的想象,真实的他,不喜欢女人,也并不向往这种家庭生活。但他的意识常常会被社会中大家的集体意识所牵引着,就像他的自述中所述的那样——

© 寺田健人『living with my imaginary wife and little girl. 』

不知从什么时候起,每当我要买蛋糕,脑海里就会浮现出“妻子”和“女儿”的脸。可我明明是单身,喜欢的是年长、皮肤漂亮的男人;甚至连“自己是男人”还是“自己是女人”,我都并不这样看待。并没有结婚的打算,今后的人生里也没有这样的计划。

不知从什么时候起,一去买蛋糕,我就会下意识挑选“妻子和女儿喜欢的口味”。比如,在给谁送礼物时,一想到对方收到礼物时高兴的表情,心里就会莫名变得温柔——就是那种感觉。家里并没有人在等我。只有想象中的妻子和女儿悬浮在空中,却又确实拥有清晰的轮廓,仿佛此刻就在那里。

不知从什么时候起——还是说,一开始就是如此呢?我当然知道,并不是所有家庭都是由父亲、母亲和孩子组成的。我对那样的家庭形态毫无憧憬。一方面,人们随口就能谈论“家庭形态的多样性”,可另一方面,无论是广告还是动画里出现的“家庭”,至今仍在不断制造所谓“普通”的家庭形象,每个人都被分配好了固定的角色,并照着去扮演。

不知从什么时候起,去买蛋糕时我开始穿上西装,还会刻意压低声音下单:“草莓鲜奶油蛋糕一个,蒙布朗一个……再来一块芝士蛋糕。” “谢谢您一直光顾。” 蛋糕店把我当成了一位父亲。 于是,我也就愈发成了一个父亲。

© 寺田健人『living with my imaginary wife and little girl. 』

作为个体的我们,很难逃离社会结构所带来的默认范式,比如传统的婚姻制度与家庭观念。若我们内心的想法恰好与其一致,是一件足够幸运的事。若非如此,在成长的过程中,常常会经历很多对自我的怀疑、不解,甚至是愤怒。这种情绪在一时之间可能会对个体造成伤害,但对于打破这一现状来说,或许能成为很有力量的一股能量。

本刊展示的作品及影像版权归原作者及相关机构所有。

本刊旨在介绍展览与艺术活动内容,未经授权请勿转载或商业使用。

我们已尽力标注作品信息与来源,感谢尊重艺术家的版权。

The works and images featured in this letter remain the copyright of their respective authors and institutions.

This letter is intended to introduce exhibitions and artistic activities; please do not reproduce or use commercially without permission.

We have made every effort to credit authors and sources. Thank you for respecting the artists’ copyright.